Am Nachmittag des 10. November 2025 ist Prof. Dr. Micha Brumlik im Alter von 78 Jahren verstorben. Er wurde am 4. November 1947 in Davos als Kind deutscher jüdischer Eltern geboren und war mit der Pädagogin Renate Nyssen-Brumlik verheiratet. Micha Brumlik war häufiger Besucher des Veranstaltungsortes Kohlenkeller, den meine Ehefrau Nina und ich viele Jahre lang betrieben. Der Tod dieses Mahners und streitbaren Intellektuellen ist nicht nur für seine Familie und die zahlreichen Freunde, sondern auch für die Debattenkultur in unserem Land ein großer Verlust.

Dieses Urteil erlaube ich mir, weil ich Gelegenheit hatte, Micha Brumlik kennen und schätzen zu lernen. Den Kontakt zu ihm verdanke ich dem Psychologen und Erziehungswissenschaftler Christian Niemeyer. Meine erste Begegnung mit Micha Brumlik fand im Spätsommer 2014 in einem Lokal am Ludwigkirch-Platz in Berlin-Wilmersdorf statt. Wir lagen politisch auseinander und bissen uns an einem Thema fest. Aber anscheinend fanden wir uns nicht völlig unsympathisch.

Das Eis zwischen uns brach einige Wochen später während eines Spaziergangs um den Schlachtensee. Wir trafen uns bei mir zu Hause und starteten von dort aus, so dass wir am Ende eine Strecke von fast 10 km zurückgelegt hatten. Ich hatte viel auf dem Herzen und war gespannt, wie unser Gespräch verlaufen würde. Umso mehr staunte ich über das anscheinend hohe Maß an Übereinstimmung. Zum Schluss erzählte ich Micha Brumlik von meinen Eltern, die 14 Jahre alt waren, als Hitler an die Macht gekommen war. Sie hatten aus ihrer damaligen Begeisterung für den Nationalsozialismus uns Kindern gegenüber nie einen Hehl gemacht. Für sie war eine Welt zusammengebrochen, als sie sich nach dem Krieg eingestehen mussten, voller Freude und Idealismus einem verbrecherischen Regime gedient und die mörderische Konsequenz der NS-Ideologie bis zuletzt nicht erkannt zu haben. Das sagten sie uns, und wir hatten keinen Anlass, daran zu zweifeln. Mehr in: Meine Eltern in der NS-Zeit. Micha Brumlik schien nachvollziehen zu können, was ich ihm von meinen Eltern berichtete. Ich hatte eine andere Reaktion befürchtet.

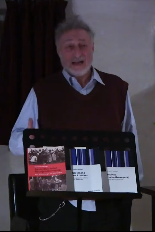

Von diesem Moment an sah ich Micha Brumlik mit anderen Augen. Micha Brumlik gehörte bald zu den „Stamm-Besuchern“ unseres Kohlenkellers. Er trat einige Male auch als Referent bei uns auf. Einmal gemeinsam mit dem Erziehungswissenschaftler Christian Niemeyer, zuletzt mit dem Historiker und Politikwissenschaftler Julius Schoeps.

Im Anschluss an die Veranstaltungen führten wir regelmäßig mit einem kleinen Teil unserer Besucher das Gespräch im Wohnzimmer oder bei einem kleinen „Lagerfeuer“ im Garten fort. Ich staunte, als Micha Brumlik einmal angesichts der lodernden Flammen ein Gedicht von Stefan George vortrug:

„Wer je die Flamme umschritt

Bleibe der Flamme Trabant!

Wie er auch wandert und kreist:

Wo noch ihr Schein ihn erreicht

Irrt er zu weit nie vom Ziel.

Nur wenn sein Blick sie verlor

Eigener Schimmer ihn trügt:

Fehlt ihm der Mitte Gesetz

Treibt er zerstiebend ins All.“

Micha Brumlik kannte das Gedicht, weil er einem zionistischen Jugendverband angehört und die Tradition der „bündischen Jugend“ kennengelernt hatte. Sein Vater, der sich als Zionist verstand, sich aber nach Aussage von Micha Brumlik zeitlebens geweigert hatte, seinen Fuß auf israelischen Boden zu setzen, wollte seinem Sohn sowohl die jüdische Identität als auch den Geist der bündischen Jugend bzw. der einstigen deutschen Jugendbewegung nahebringen. Die Eltern hatten nach dem Krieg die Schweiz verlassen und waren nach Deutschland zurückgekehrt. Diese Entscheidung und die weiter bestehende Verbundenheit mit Deutschland konnte Micha Brumlik lange Zeit nicht begreifen, denn die Familie seiner Mutter war im Holocaust vollständig ausgelöscht worden.

Nach dem Abitur im Jahr 1967 reiste Micha Brumlik als junger Zionist nach Israel, um in einem Kibbuz zu leben und zu arbeiten. Micha Brumlik erlebte nach seinen eigenen Worten Israel als „imperialistisches Land“. Er kehrte als Anti-Zionist nach Deutschland zurück. Später änderte Micha Brumlik sein Urteil. Seitdem nahm er gegenüber dem Staat Israel eine moderate Position ein. Dabei wurde er nicht müde, einerseits antisemitische Denkmuster – auch innerhalb der politischen Linken – zu kritisieren und andererseits Kampagnen, die sich gegen Maßnahmen des Staates Israel richteten, gegen den Vorwurf des Antisemitismus zu verteidigen.

Von 1981 bis 2000 lehrte Micha Brumlik in Heidelberg das Fach Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik. Im Jahr 2000 übernahm er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2013 eine Professur für Erziehungswissenschaft an der „Johann-Wolfgang-Goethe-Universität“ in Frankfurt/Main. In den Jahren 2000 bis 2005 war Micha Brumlik außerdem Leiter des „Fritz Bauer Instituts zur Geschichte und Wirkung des Holocaust“. Politisch engagierte er sich u.a. im „Sozialistischen Büro“ (SB) und in der „Föderation Neue Linke“. Von 1989 bis 2001 war Micha Brumlik Stadtverordneter für die „GRÜNEN“ in Frankfurt/Main. Als die „GRÜNEN“ im Jahr 1991 Waffenlieferungen an Israel ablehnten, verließ Micha Brumlik die Partei, blieb aber Mitglied der Fraktion. Im Jahr 2016 wurde Micha Brumlik die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen. Die Ehrung war mit einer „Franz Rosenzweig Gastprofessur“ verbunden. An der damaligen Antrittsvorlesung in der Kasseler Universität nahmen auch meine Frau und ich teil.

In einigen Fragen, beispielsweise zur Migration und zur „AfD“, kamen Micha Brumlik und ich auf keinen gemeinsamen Nenner, doch hatte ich nicht den Eindruck, dass diese Meinungsverschiedenheit den gegenseitigen Respekt mindern konnte.

Ich werde Micha Brumlik, der in seinen Vorträgen und Aufsätzen hart austeilen konnte, aber im persönlichen Gespräch eine weiche und versöhnliche Seite offenbarte, als empathischen Menschen in Erinnerung behalten. Seine freundliche Offenheit und große Dialogbereitschaft haben mich sehr berührt. Sein Tod ist auch für die politische Debattenkultur unseres Landes ein großer Verlust.